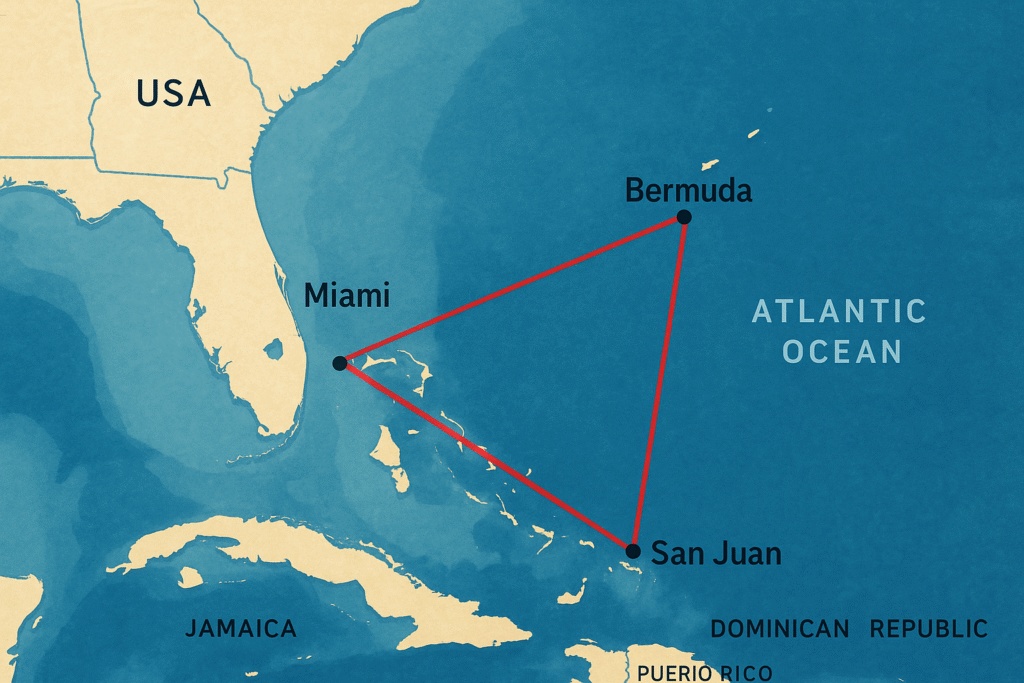

Le Triangle des Bermudes, zone triangulaire de l’océan Atlantique délimitée par Miami, les Bermudes et Porto Rico, est depuis le milieu du XXᵉ siècle au cœur de récits de disparitions inexpliquées de navires et d’avions, alimentant nombre de théories et de légendes. Si certaines hypothèses évoquent des anomalies magnétiques, des bulles de méthane ou des conditions météorologiques extrêmes, les études scientifiques et les enquêtes récentes privilégient aujourd’hui des explications plus prosaïques : erreurs de navigation, courants océaniques puissants (notamment le Gulf Stream) et phénomènes naturels documentés par satellite ou sonar.

Néanmoins, le mythe persiste et motive toujours de nouvelles recherches sous-marines et cartographies approfondies. L’enjeu de la sécurité maritime et aérienne dans cette zone très fréquentée se conjugue désormais avec la compréhension des phénomènes sismiques, des cyclones tropicaux et de l’impact du changement climatique.

1. Origines historiques des disparitions

L’escadrille 19 et la cristallisation du mythe

Le 5 décembre 1945, cinq bombardiers torpilleurs de la marine américaine, baptisés « Escadrille 19 », quittèrent Fort Lauderdale pour un vol d’entraînement et ne revinrent jamais ; leur disparition sans trace marqua le début de l’intérêt médiatique autour du Triangle des Bermudes. L’article de Vincent Gaddis publié en août 1964 dans le magazine Argosy forgea alors le terme « Bermuda Triangle » et associa pour la première fois divers cas de naufrages et de pertes d’appareils dans cette zone triangulaire.

Statistiques et zone géographique

Selon le World Wide Fund for Nature, le Triangle couvre entre 1 000 000 et 3 000 000 km² dans l’Atlantique Nord, et malgré une réputation de zone la plus périlleuse, il ne figure pas parmi les régions les plus dangereuses pour la navigation. Entre 1900 et 2020, on y dénombre environ 50 navires et 20 avions officiellement reportés comme disparus sans explication convaincante.

2. Légendes et théories populaires

Mythe et culture populaire

Films, documentaires et romans ont renforcé le mythe : aliens, technologie oubliée de l’Atlantide, vortex temporel… Ces récits puisent dans des témoignages souvent réécrits et dans des superstitions liées à l’océan. Certains évoquent des templars, des phénomènes magnétiques ou des créatures sous-marines, reflétant l’imaginaire et le besoin humain de mystère.

Théories pseudoscientifiques

Parmi les hypothèses les plus répandues :

- Bulles de méthane : l’émission de gaz issus de la décomposition organique, entraînant une perte de flottabilité des navires et la diminution de la portance des avions.

- Perturbations magnétiques : certains instruments de bord, tels que le compas, subiraient des déviations inexplicables, comme l’avait noté Christophe Colomb dans son journal de bord.

- Vortex atmosphériques ou cyclones tropicaux : des tempêtes soudaines, associées à la formation de gouffres marins, pourraient provoquer des accidents sans laisser de traces.

3. Explications scientifiques contemporaines

Conditions météorologiques et océaniques

Les recherches de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) rappellent qu’il s’agit d’une zone extrêmement fréquentée par les cargos, les croisières et les lignes aériennes. Le Gulf Stream, puissant courant chaud, accélère les épaves et complique les opérations de recherche ; par ailleurs, l’intensité des ouragans tropicaux et des nuages orageux y est plus élevée qu’en d’autres secteurs de l’Atlantique Nord.

Données récentes : fond océanique et sismique

En janvier 2025, une équipe de l’Institut océanographique de Norvège a relevé des cratères sous-marins et des champs de bulles de méthane à plusieurs mètres sous la surface, susceptibles de faire sombrer brutalement un navire. Parallèlement, la mission spatiale SWARM de la ESA a détecté des anomalies magnétiques passagères, corrélées à des conditions atmosphériques spécifiques.

4. Enquêtes et recherches récentes

Missions sous-marines et cartographies

Les expéditions dotées de sonars multifaiseaux et de robots ROV (Remotely Operated Vehicle) ont permis, depuis 2023, de dresser des cartographies haute résolution du plancher océanique dans la zone. Elles ont révélé des reliefs escarpés, des dépôts sédimentaires instables et des fosses pouvant atteindre 8 380 m de profondeur, comme au Puerto Rico Trench.

Revue des incidents documentés

Des revues d’archives, y compris des rapports radar et des enregistrements de signaux de détresse (sur 2 182 kHz et 500 kHz), ont montré que la plupart des incidents s’expliquent par des défaillances humaines ou techniques : erreurs de pilote, pannes de moteur en situation de forte houle, et manque de préparation aux phénomènes météorologiques extrêmes.

5. Sécurité maritime et défis futurs

Renforcement des protocoles de navigation

Face aux risques, les compagnies maritimes et aériennes mettent aujourd’hui en place des systèmes de GPS redondants, des formations renforcées sur la lecture des instruments et des procédures d’urgence actualisées. Les autorités, dont la US Coast Guard, recommandent désormais l’usage de prévisions météorologiques hyperlocales et de drones de reconnaissance avant le passage en zone triangulaire.

Perspectives climatiques et technologiques

Avec le réchauffement climatique, l’intensité des cyclones et la variabilité des courants marins devraient conduire à une multiplication des phénomènes extrêmes. Les satellites de nouvelle génération et l’IA prédictive permettront d’anticiper plus finement les vortex atmosphériques et les épaves potentielles. Par ailleurs, l’exploration en réalité virtuelle du fond océanique offre de nouvelles pistes pour analyser les données sismiques et comprendre l’impact des hydrates de méthane sur la stabilité des fonds marins.

Soyez le premier à commenter